道具が変わった、ということ

——AIが日常に溶けるとき

生活が変わり余暇時間が増えた。ここ数ヶ月はAIの話題をずっと追いかけている。巷にあるテック系のニュースサイトでも「AI」という単語が登場しない日はない。

WaymoのロボタクシーにGeminiが統合されるというニュースを読んだ。

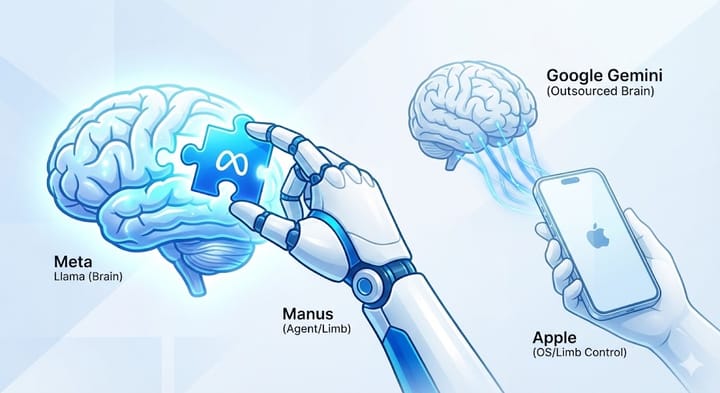

いかにも“未来”らしい話だ。けれど、考えてみると、生活が変わるのはそういう派手な瞬間ではない。いま目の前にある慣れ親しんだ道具が、AIによって徐々に変容していく——その過程の先に未来はあるはずだ。

AIが日常に浸透していく一方で、Wall Streetでは「AIバブル」を懸念する声が上がっている。 Sam Altmanは「AIバブルは進行中だ」と認め、Ray Dalioは「ドットコムバブルに非常に似ている」と語った。一方で、評価は当時ほど過熱していないという見方もあり、議論は分かれている。

バブルかどうか、正直わからない。ただ、僕にとっては、そこはあまり重要じゃない。現に使っていて、便利で、すでになくてはならないものになっているからだ。AIは「特別な未来の技術」から「日常の道具」へ移行しつつある、ということだろう。

思い返せば、インターネットも似た道を辿った。泡のように消えていったのは、技術そのものではなく、「Web2.0」や「マッシュアップ」といった時代の空気や言葉のほうだった。投資や期待が剥がれ落ちても、日常の前提になった道具は残った。今のAIにも、似た構図を感じる。ただ、それが社会全体の実感かと言われると、自信はない。

僕の日常では、AIはすでに特別な存在ではなくなりつつある。先日紹介した「抄録日報」は毎朝自動で更新され、下書きを頼めばそれなりの文章が返ってくる。そうしたことが、一行も自らコードを書くことなく可能になった。 検索サービスもまた、キーワードを入力する箱から、質問を投げかければレポートを返してくれる秘書のように変化している。

派手なビジョンより先に、もしかすると気づけないほど地味な変化がそこにある。いま見えているのは、たぶんその一部だ。 そして確かなのは、そこで「もう元には戻れない変化」が静かに起こっているということだ。

Comments ()